前回の記事「スマホ依存は子どものSOSかもしれない」では、発達障害を持つお子さんのスマホ依存やその背景についてお話ししました。

今回は、さらに一歩踏み込んで、家庭で実践できる最低限のセキュリティ対策・スマホ設定についてまとめます。

最近、うちの長女ちゃんが貯金箱をパンパンになるくらいお金を貯めたんです。そのお金と今まで貯めてきたお年玉や誕生日プレゼント代を合わせてiPhone15を購入したんです。毎日のお手伝いを本当に頑張っていました。もう買わざる負えない状況でしたね。

その長女ちゃんにも当てはまる内容、私も自分ごとになってきたと言うことです。そこで、私なりに調べた結果を皆さんと共有できるといいと思ってまとめました。

「うちの子、気づいたら動画を見続けている」「知らない間にアプリで課金してた…」

そんな不安を抱えないために、今すぐできる安心設定をハード面・ソフト面に分けてご紹介します。

このような設定は最初が肝心。約束やルールを緩めることは簡単ですが、厳しくしていくのは余計に反発が起きることが多いです。ぜひ、この記事を読んで子どもと一緒に安心設定を行なってみましょう。

1. ハード面でのセキュリティ対策(設定編)

1-1. スクリーンタイムや使用制限の活用

スマホやタブレットには、使用時間やプリ制限ができる機能が標準で搭載されていることがほとんどです。この設定をするだけでも長時間スマホを使ってしまうことを防いだり、不適切な動画の閲覧やアプリ課金を未然に防いでいくことができます。最低限のセーフティネットですね。長女ちゃんのiPhoneにも設定しました。

我が家はAndroidを使っていませんので、今回はiPhoneのスクリーンタイムについて説明します。

1. 休止時間(Downtime)

効果

- 指定した時間帯は、電話や一部の許可アプリ以外は使用できなくなる。

- 就寝時や勉強時間に「スマホを置く習慣」を作れる。

設定手順

- 設定アプリを開く

- スクリーンタイムをタップ

- 休止時間を選択

- 「休止時間をオンにする」を有効化

- 開始時間と終了時間を設定(例:22:00〜7:00)

- 必要なら「常に許可するアプリ」を選択(電話や学習アプリなど)

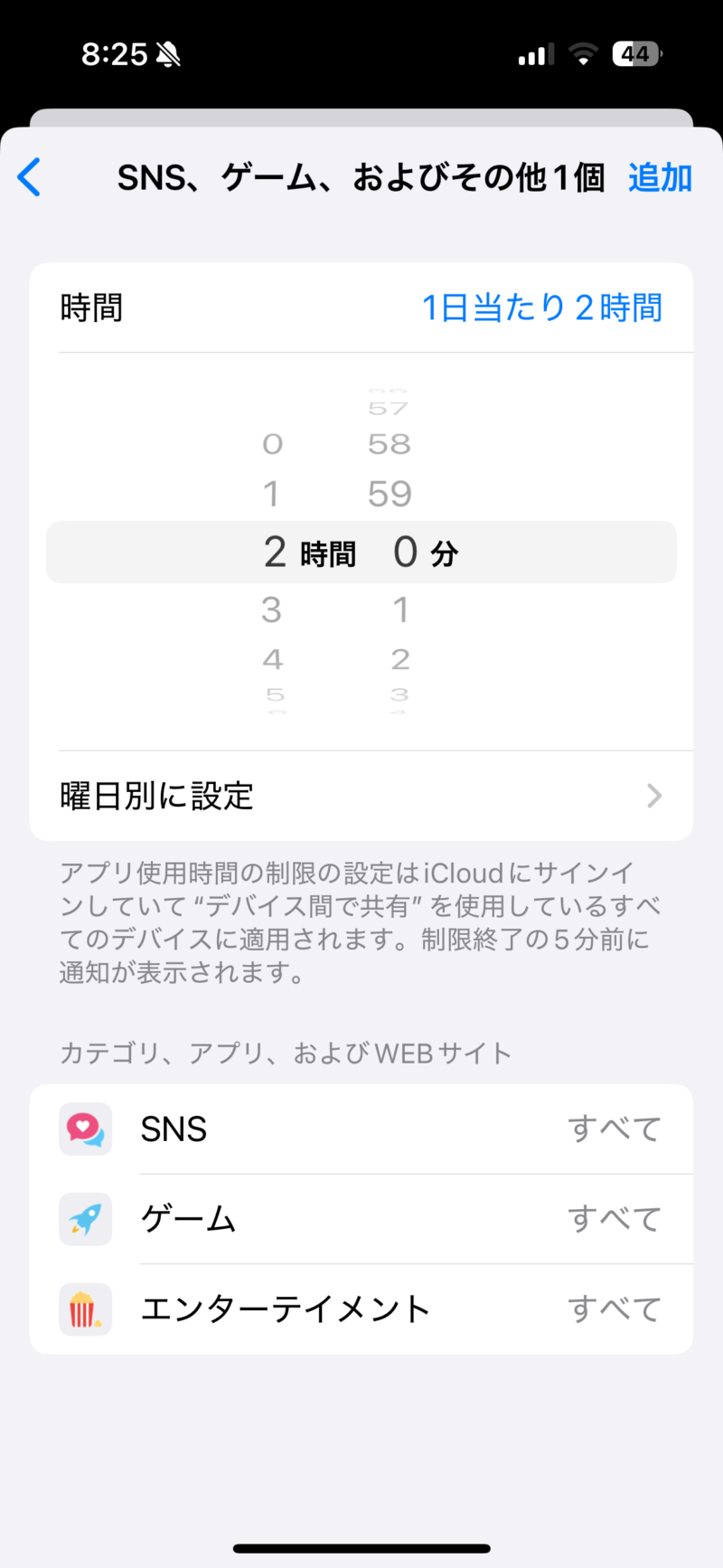

2. App使用時間の制限(App Limits)

効果

- アプリごと・カテゴリごとに 1日の使用時間 を制限できる。

- ゲーム・SNSなどの使いすぎ防止に有効。

設定手順

- 設定アプリ → スクリーンタイム

- App使用時間の制限 をタップ

- 制限を追加 を選ぶ

- 制限したいカテゴリ(例:ゲーム/SNS)やアプリを選択

- 時間を設定(例:1日30分)

- 「制限を追加」で完了

※ 子どもが延長を希望する場合、保護者がパスコードで承認することも可能です。今日は勉強頑張ったからご褒美に1時間増やしてあげるってやり方も子どものモチベーションにつながるでしょう。そういう柔軟さがあるので便利です。

3. コンテンツとプライバシーの制限

効果

- アダルトサイトや年齢制限アプリの利用を制御。

- 課金・アプリ購入の制限、位置情報の共有などを細かく管理。

- 不適切なコンテンツや危険な操作から子どもを守れる。

設定手順

- 設定アプリ → スクリーンタイム

- コンテンツとプライバシーの制限 をタップ

- 「コンテンツとプライバシーの制限」をオンにする

- 下記から必要な制限を設定

- iTunes/App Storeでの購入(インストール・課金の制御)

- コンテンツ制限(アプリの年齢制限、Webコンテンツの制限)

- プライバシー(位置情報・連絡先・カメラなどの制御)

2. Google・YouTubeのファミリー機能を活用しよう

今からスマホを持つなら、まず欠かせないのが Google と YouTube です。

Googleは検索だけでなく、翻訳・マップ・ドライブなど便利な機能が充実しており、学習にも大きな力を発揮します。これからも生活や学びを豊かにしてくれるサービスです。

一方YouTubeは「動画で学べる」という点が最大の強み。勉強だけでなく趣味やスポーツ、生活の知恵まで幅広く学べます。

この2つは間違いなく必須のサービスといえるでしょう。

Googleアカウントのセキュリティ設定や、YouTubeのファミリー機能を最初に整えておけば、子どもも安心してスマホを使えます。結果的に、親にとっても心配が減り、より安心できる環境づくりにつながります。

2-1. Google ファミリーリンク

Googleファミリーリンクは、子どものAndroidスマホやタブレットを保護者のスマホからリモート管理できる無料アプリです。

主な機能:

- アプリのインストール・使用時間を制限

- 1日の利用時間の上限を設定

- 端末の位置情報を把握

- 深夜の自動ロック

子ども用Googleアカウントを作成し、保護者のスマホで連携することで使用可能になります。

2-2. YouTubeのファミリー設定

子どもが一番よく使うサービスの一つが「YouTube」。

ですが、放っておくと不適切な動画やコメントに触れる可能性もあります。

▶ YouTubeの「制限付きモード」

不適切とされるコンテンツを非表示にする機能。以下の手順で設定できます。

- YouTubeアプリを開く

- マイページをタップ

- ⚙️をタップ→「設定」→「全般」→「制限付きモード」をオン

▶ YouTube Kidsアプリ

子ども専用のYouTubeアプリ。年齢に応じた動画のみが表示され、検索機能や視聴時間制限も可能です。

- 3つの年齢層(未就学児/小学生前半/小学生後半)に合わせて設定可能

- 見せたくないチャンネルはブロック可能

3. ソフト面でのサポート(親子関係・教育)

3-1. ルールは子ども自身が決めることに意味がある

スマホを買ったばかりの頃、子どもはたいていルールや約束を守ります。

すると親も「うちの子は大丈夫」と安心してしまいがち。

でも、油断は禁物。1か月もすれば少しずつ緩み始めます。

「ちょっとだけなら…」

「今日くらいはいいでしょ?」

そんな言葉に、親はつい甘くなります。

最初は小さな穴でも、そこから堤防は一気に崩れていく——まさに「蟻の一穴、天下の破れ」です。

時間が守れない、課金してしまう、不適切な動画を見る…。

慌てて親が制限をかけ直しても、時すでに遅し。

子どもは親よりネットリテラシーに長けているので、簡単に解除してしまうことも。

そして最後は「スマホ没収!」というパワープレーに出て、親子のバトルが始まります。

命より大切に思えるスマホを取り上げられた子どもは猛反発。

結果、親子関係に大きな溝ができてしまう…。

これは、今まさに多くの家庭で起きている現実です。

では、どうすればよいでしょうか?

答えはシンプルです。ハード面の制限より大事なのは、親子の対話。

ナポレオンは「人を動かすのは命令ではなく、本人の意志だ」と言いました。

スマホのルールも同じで、親が一方的に押し付けるのではなく、子ども自身に提案させることが効果的です。

さらに、そのルールを一緒に振り返る習慣があれば、長続きします。

実際、いろどり家の長女ちゃんが決めたルールはたった2つ。

- 平日は1日2時間まで、夜21時以降は使わない

- まずは宿題を終わらせる

「え? それだけ?」と思うかもしれません。

でも、自分で決めたルールは、親が100言うよりもずっと強い。

守る意識も高まり、長持ちします。

ルールは数ではなく、質。

「過ぎたるは猶及ばざるが如し」——欲張って増やすより、子どもが納得して守れることが何より大切なんです。が自然と高まります。長持ちもします。

3-2. 怒る前に、話す。信じて任せる。

もしそれでも子どもが約束を破って長時間スマホを使ってしまったら、頭ごなしに怒るのは逆効果です。

なぜなら、次に子どもが取る行動は「隠れて使う」ことだからです。

そうなると、親子の信頼関係は一気に崩れてしまいます。

大切なのは、まず落ち着いて「なぜそんなに使いたいのか?」「何に時間を使っているのか?」を聞くこと。

もし使い方に問題があるなら、「一緒にどう改善できるか考えよう」という姿勢で向き合うことです。

とはいえ、子どもが素直に答えられないことも多いでしょう。

正直、私自身も長女ちゃんが黙ってしまったら、つい感情的に怒ってしまうかもしれません。

でもそこをぐっとこらえることが親の試練。まさに「忍耐は苦いが、その実は甘い」(アリストテレス)のような場面です。

親が冷静に耳を傾ける姿勢を示すことで、子どもは「話しても大丈夫なんだ」と安心します。

これは単なる会話ではなく、子どもと真正面から向き合う時間なのです。

そして、子どもが勇気を出して話したことは、まず信じてみましょう。

「私はあなたを信用しているよ」と伝えて任せること。

これは一見まわり道に見えますが、長い目で見れば大きなプラスになります。

孔子は「信なくば立たず」と言いました。

親子関係においても、信じることがすべての土台です。

信じて待つ——そのスタンスこそ、スマホ問題を超えて親子の絆を強める一番の方法なのです。

3-3. ゲーム・スマホ以外の楽しみも提案しよう

「やめなさい」と注意するだけではなく、代わりになる楽しいことを提案することが大切です。

いろどり家の長女ちゃんの場合は、

- スケボー

- バレー

- ネイル作り

- ビーズでストラップ作り

といった趣味があります。

学校から帰ると、外ではスケボーやバレーで体を動かし、家ではネイルやビーズ作りを楽しんでいます。

特にスケボーやバレーは、私も一緒に遊びます。

「一緒にできる時間」を共有することで、子どもはスマホよりも親との時間を大切に感じてくれるのです。

子どもにとって、自分の好きなことに親が夢中になってくれるのはとても嬉しいもの。

親子で遊びや趣味を楽しむことは、自然とスマホ依存を防ぐ力にもなります。

4. 本で学ぶスマホの使い方

まとめ:安心して使うために、まずは親が知ることから

スマホ依存やネットトラブルは、テクノロジーの問題というよりも、環境と関わり方の問題です。

子どもだけに責任を押し付けるのではなく、親がリテラシーを学び、一緒にルールを育てていくことで、安心してスマホやネットを活用できる環境が作れます。

ぜひ今日から、できるところから設定・対話を始めてみてください。

ラッフィのひとこと

「一緒に約束を決めるのも、お互いにとってゆたかな時間だね」

▶ 前回の記事:「スマホ依存は子どものSOSかもしれない」も合わせてご覧ください。

コメント